第五章 人生岔路口(连载)

文/段亚兵

到了岔路口必须选择

人一生的道路选择中,会遇到数不清的岔路口,选择了一条路就会走向不同的方向。有些路走下去很顺畅,但是有些路却不太好走。不想往前走是不行的,因为形成了“路径依赖”。当我们的面前出现许多岔路口时,真不太好选择。有上山的路,有下坡的路;有的路宽,有的路窄。其中有一条路,看起来不太好走,荒草沒脚,荆棘丛生。但是穿过枯树杂草向远处望去,这条路延伸得很远,前头洒满了阳光。这条路,就是通向深圳的路。

1982年那一年, 二万人基建工程兵官兵遇到了最复杂的十字路口。去不去深圳?还是回家乡?很多人为做出这个选择而倍感纠结。

基建工程兵部队撤销的时候,干部战士的去向可以在有限的范围内进行选择,兵种实行的这个政策十分人性化。“有限的选择”无非是几种:或者随部队在驻地就地转业;或者叶落归根告老还乡回到自己的老家;或者在基建工程兵范围内联系调动,但在这种情况下要求一个换一个,编制总数量不能突破。

因为深圳有了二万人部队的编制,所以深圳成为一个可以选择调动的地方。但是,当时的深圳没有名气,人们基本上不大了解;这时候选择深圳,应该说有比较远的眼光,也有敢于冒险的胆量。具体选择的方式多种多样。有想尽一切办法坚决要来的,姑且命名为“大胆派”;有看过以后觉得好才来的,可以称之为“稳当派”;有将情况摸清楚后才来的,叫“谨慎派”;有想前思后拿不定主意但最后还是来了的,叫“犹豫派”。以上各个门派的人最终都来到了深圳。

当然也有已经来了深圳,但是感觉不好又离开的,这一派人数很少。其中的一些人,后来后悔了,想要再回深圳,但是不可能了。许多事情,一个人一生中只能有一次机会,如果抓不住,就永远失去了。

下面讲几个选择深圳的故事。

“大胆派”:想尽一切办法坚决要到深圳

王哲不服从组织安排要求来深圳。

基建工程兵要撤销时,王哲人在上海宝钢。

宝钢是中国改革开放后从日本引进的第一个大型现代化钢铁基地,首期投资50亿元(后来追加到200亿元),这在改革开放初期的中国是天量的巨资。这样的巨型工程,不容有丝毫闪失。为此,冶金指挥部选调了最强的部队参加宝钢建设,其中就有王哲任团政委的18团。18团是二支队的汽车团,机械装备力量最强。

基建工程兵要撤销时,组织上对王哲的安排是回二支队。在这之前,由于部队已经开始收缩,原在唐山的二支队移防到马鞍山市,准备与八支队合并为一个支队。支队领导决定调王哲到原八支队最大的一个团——73团当政委。73团的前身是国防工程兵的一个老团,历史悠久,战斗力很强,兵员五千多,算是当时基建工程兵中人数最多、实力最强的一个团。此时,王炬已经先调入73团任团长;再安排王哲当政委,明显是重用。

对领导的信任和重用,王哲不是不明白,他从心底里感谢领导的厚爱。但是,去向选择毕竟是人生的头等大事,他不能不慎重考虑。想了很久,他最后拿定主意:放弃马鞍山,要求去深圳。作为一名老军人,他知道上级一旦做出决定,想要改变是很困难的。如果部队不解散,他只能绝对服从,没有价钱可讲;但是,现在部队要撤销了,有允许个人选择的政策。这种情况下应该可以找领导商量商量。他听说当时有许多人分配到深圳,但是表态不愿意去。既然有人不愿意去,进深圳肯定还有名额。

为此他立马回到马鞍山,找到随长全支队长谈了自己想去深圳的想法。随支队长听后对他的想法有些不以为然,劝王哲说:“小王啊,这是我们在部队的最后一次选择机会,你可要慎重啊!想当年,我们一起奋战在新疆,南征北战一辈子,东跑西颠从来没有安定下来……马鞍山是江南名城、鱼米之乡,城市美丽、生活舒适;73团是个大团,利于实现自己的抱负。以我看,到73团是最稳妥的选择、不错的归宿。”

随支队长的话勾起了王哲的回忆。王哲的老家在河北保定市。1955年新疆建设兵团为加强兵团的文化建设,到河北选调青年学生,一批选了上千名年轻人。王哲是其中一名,当年他18岁、高中毕业。兵团的招调干部很喜欢他,动员他去兵团八一农学院读大学。王哲家里比较穷,别的大学读不起,就高高兴兴地来到兵团。先是在农学院读大学4年,毕业后留在兵团工作。新疆建设兵团是不穿军装的军队,是屯兵戌边的钢铁队伍。部队的各级指挥员里老军人、老干部很多,红军时期、抗日战争时期、解放战争时期的都有。兵团司令就是红军时期陕甘宁根据地359旅的旅长王震。能够在这样一支英雄的部队里工作,让王哲感到兴奋和光荣。一大批文化青年的加入给部队注入了新鲜血液,增加了部队的文化气氛;而青年们在这支老部队里受到了严格的军事训练,在建设边疆的岁月里受到磨练茁壮成长。王哲在部队里进步很快,成为军事文化素质比较全面的骨干。1966年,兰州军区从新疆建设兵团中选调了308名干部到嘉峪关组建基建工程兵二支队。其中有王哲,他先是调入18团任保卫股长,1970年下到营里任职。笔者1969年冬季入伍第一次见到王哲时,他任营教导员。

这些情景像电影画面一样,迅速从王哲的眼前闪过。他回答说:“随支队长,没有部队就没有我,我很感谢首长们对我的培养。正是南征北战的经历养成了我四海为家的习惯。当年我们的运输团跑遍了西北大地,兰州、乌鲁木齐、迪化……路途遥远,多么辛苦,但是我感觉挺好,壮丽河山看不够,每天都有新鲜感。正因为现在是在部队的最后一次选择机会,所以我特别珍惜,想再去深圳经济特区闯一闯。”

随长全说:“你要闯,也可以去考虑别的地方,不一定非要去深圳。去考察过的人回来说,深圳还不如内地的小县城,偏僻荒凉,荒草没膝,现在又变成了一个大工地,尘土飞扬,缺这少那,生活艰苦。这样的地方你要去吗?”

王哲说:“我也听说了那里条件很差,环境艰苦。但是,过去的经历让我有一个体会:凡是国家重视的地方,就一定有发展前途。当年我们去新疆时,知道那里是遥远的边疆,但是解放军大举进去后,新疆的经济建设跨上了千里马;嘉峪关原来是一个人烟稀少、满目沙石的大戈壁滩,但是我们部队去后,很快崛起了一座钢铁厂。深圳是中国的第一个经济特区,虽然从头开始、百废待兴,但我相信前途光明……”

听王哲这样说,随支队长知道他决心已定,就说:“那好吧,我批准你去……如果情况不好,可别说我事先没有劝过你。”

王哲说:“首长您放心,我选择了去深圳,不管以后好坏,是我自己选的,我无怨无悔。我记得在新疆时的一次誓师动员会上你讲过一句话:‘艰难是前进的垫脚石,挫折是意志的磨刀石,战士前面无困难!’我去深圳,就算有千难万险,绝不回头!”

人物小传

王哲, 河北保定市人。1937年4月出生。1955年7月入伍到新疆建设兵团。1966年调入基建工程兵二支队。部队撤销前任19团政委。1983年9月部队集体转业后任市三建公司党委书记。1984年,调任市政府基建办公室政工处处长。历任市建设集团公司董事长、市城建集团董事长等职。

王振辉积极活动要将912团调入深圳。

基建工程兵部队集体转业深圳两个师二万人。其中,912团不是跟随两个师一起调入深圳的,他们进深圳要晚几个月。这是为什么呢?因为原来准备调部队进深圳的计划中没有他们,他们调入深圳,是计划外的事。

912团是水文地质部队,多年奋战在湘、鄂、川、黔一带的大山里,承担着1:20万的水文地质普查的任务,是基建工程兵部树立的“标杆团队”。水文地质指挥部撤销时,912团原来是要就地转业,而团长王振辉却看好深圳,认为作为中国最大的经济特区,在这片土地上肯定会有一番作为。经过王振辉团长的不懈努力和兵种首长,特别是谷牧副总理的关怀,国务院、中央军委1983年10月10日下发157号文件,命令912团调入深圳。

1983年9月,王振辉团长带着秘书张健康等人,来到深圳商谈部队调进深圳的事宜。深圳方面由王世伦、王哲等人与王团长商谈。王哲此时已经调入深圳市基建办工作。经过几个月的商谈,确定了几条原则:一是912团调入深圳的人数不超过500人(实际上由于许多干部不愿意到深圳而回了家乡,最后进入深圳的人只有350人)。二是调入深圳的资金由自己负责。三是部队安家的地址选在华强路北端的一个小山包上,与基建工程兵医院相邻(这个地点,如今是市血液中心所在地)。部队在这里安家后,有一次市领导到体育中心调研,看到医院旁边堆着许多钢管、木材等施工材料,不高兴地说:“笔架山下要修运动员中心,怎么安排施工单位在这里?”有人汇报说,这里是新调入的基建工程兵912团的基地。市领导说:“这不行,会影响医院和运动员村的环境,这个团搬迁别处。”于是,912团的基地被重新划到了岗厦(如今的华润万佳三分店附近)。

原来在华强路北小山头时,很多人就感觉到环境十分荒凉,没想到来到岗厦条件更差。这里是大片的沼泽,由于多年没人耕种,茅草长得半人高,草丛里老鼠窜来窜去,长蛇时常出没。此地没水、没电、没电话,部队打井取水,油灯照明,到上步公安分局(现福田公安分局)借了一部电话,自己从上海宾馆拉了一根电话线到岗厦,与外界建立了联系。张健康回忆起这段经历时说:“当年苦啊。很多人吃不下这个苦都回家了。我当时也产生了‘是不是应该回老家’的念头,好在坚持了下来……”

人物小传

王振辉,湖南省常德市人。1936年1月出生。1956年3月南京步兵学校毕业后分配到20军工作。1974年,部队改编为基建工程兵,先后任910团参谋长、912团团长等职。1983年12月部队集体转业后,先后任市工程地质勘察公司总经理、市协鹏工程勘察有限公司总经理等职。

张健康,江苏省常熟市人。1955年11月出生。1976年2月入伍到基建工程兵912团。部队撤销前任912团政治处组织股副连职干事。1983年12月部队集体转业后,历任市工程地质勘察公司经理办主任、市勘察研究院副院长、市勘察研究院有限公司董事长、总经理等职。2009年荣获国庆60周年“全国十佳现代管理企业家”荣誉称号。

“稳当派”:看过以后觉得好才来

廖成林安排好部队调动工作后自己也来到深圳

廖成林与深圳有缘,他在基建工程兵里是最早接触深圳的人之一。1982年5月,在兵种工程部任参谋的廖成林跟着兵种徐馨来副参谋长来到深圳,与深圳市领导商谈调基建工程兵部队进深圳的事情。就在此时廖成林萌生了到深圳工作的想法。但是,由于一直忙于部队调动的计划、组织的落实工作,实在顾不上自己的事情。直到最后部队调动的所有计划全部落实后,他才有时间仔细考虑自己的去向问题。

本来廖成林是可以转业留在北京工作的。但是,从深圳回去后,他总是感觉到深圳火热的生活在向他招手,二万战友们选择深圳的志向深深地影响了他。此时,他对深圳已经比较了解,市委秘书长邹尔康在一份讲稿中讲到的深圳前景十分吸引他。从气候条件考虑,地处南海之滨的深圳温和湿润,与四川老家十分相似,他感觉更加适应。于是他最后决定:离开北京到深圳创业。好男儿志在创业,不该贪图安逸,应该立志干出一番事业。

有战友不赞成他去深圳,劝他说“廖参谋啊,咱们国家的政策多变,这你又不是不知道。深圳的领导给你画了一个香喷喷的大饼,能不能吃到嘴里不好说。深圳的前途是个未知数啊。”这个问题廖成林已经想透了,因此态度坚决。他回答说:“我认为,国家的改革开放路线不会变,经济特区一定能够办得成。如果这点事情都搞不成,又怎么谈到收回香港、澳门,解决台湾问题?这几个地方关系到中国的百年耻辱,是每一个中国人心头上的创伤。只有收回了,才标志着中华民族的复兴啊!”于是,1983年3月,调动部队进深圳的工作大致完成后,廖成林也转业到了深圳。

人物小传

廖成林,四川宜宾市人。1945年12月出生。1966年9月入伍到基建工程兵第四十一支队 401团,任司令部作训股参谋等职。1978年调入兵种工程部任参谋。1983年3月转业分配到深圳市纪委工作。先是在信访部门工作,后任机关党委书记、市纪委副书记等职务。

段亚兵完成了宣讲提纲的写作任务后选择了深圳。

笔者来深圳以前,在马鞍山的八支队宣传科工作。1982年8月,参加由兵种宣传部组织的深圳调研组,该组由兵种政治部大笔杆子李训舟任组长。我们在深圳调研半个月,白天找资料,摸情况,问民俗,看地形;晚上查资料,多讨论,整材料,写文稿。最后,拿出了一份近两万字的宣讲提纲,供各调入深圳的部队使用。

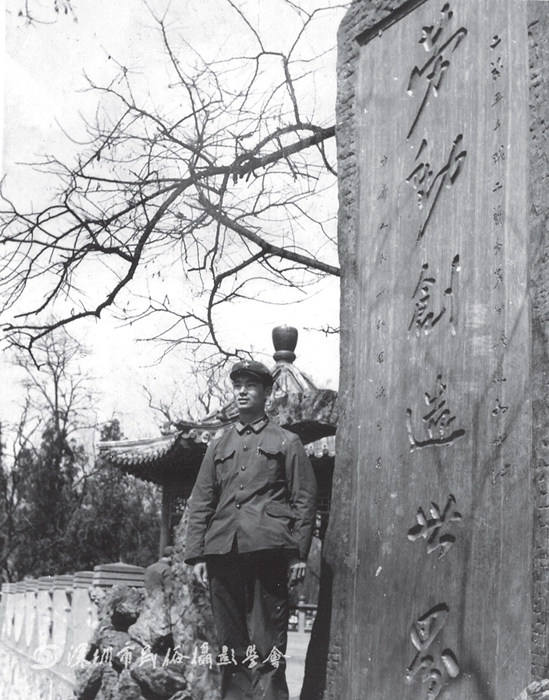

段亚兵当兵时在北京劳动人民文化宫留影 本人/供图

就是因为有这个机会,让自己对深圳有了比较全面深入的了解,认识了深圳的发展潜力。人们都说深圳是个边陲小镇,城市建设水平不如内地的小县城。这个说法没有错,但是,人们很少提到深圳是国家举足轻重的口岸城市。实际上,一个城市的地理位置是否优越,要比城市的建设水平高低重要得多。看中外很多地方,随着其地理位置重要性的变化,或者兴旺变成名城重镇,或者衰落只剩下一些残垣断壁。比如说中国西域的楼兰古国,比如说中东地区约旦的彼特拉古城等等。深圳的地理优势是毗邻香港。在1840年的鸦片战争前,香港是深圳的一部分。两城同属一块土地,两边的居民是同胞乡邻。今天,虽然深圳是边陲小镇,但是香港可是国际名城。深圳有深港铁路、数条公路通向香港,海湾连在一起船舶往来也很方便。优越的地理环境,使深圳成为国家首个经济特区。深圳的发展势头是挡不住的。

在调研短短几天里,深圳给我留下了很好的印象。我第一次吃到了岭南佳果荔枝,那种香甜美味让人终生难忘,怨不得杜牧留下诗句:“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。”深圳城市虽然土,但是街头巷尾摆满了各种国际名牌产品和港货,显得格外洋气。所以,写完了宣讲提纲,我也下定了来深圳的决心。但是,想到深圳可能是自己今后安身立命的地方,也不能不考虑会不会有不好的方面。当时文化大革命结束没有几年,对那种动辄扣帽子、抓辫子、打棍子的文革式做法,大家还心有余悸。

我对深圳未来可能发展的前途做了3个判断:一是经济特区的试验成功了,深圳真正成为中国改革开放的窗口,会建设成为一个现代化的城市。二是经济特区办得不好,试验失败了。这种情况下,深圳可能不会快速发展,但仍然有机会成为一个普通的城市正常发展。由于身边有香港这样的阔邻居,深圳的经济发展状况肯定不会差,市民群众能够过上富裕的生活。三是最差的结果,不但经济特区的事业失败了,而且深圳被打成复辟资本主义的黑典型,受到左派们的口诛笔伐,被迫“割资本主义尾巴”,就像文革中内地许多地方发生的事情一样。一旦出现这种最糟糕的情况,来深圳创业的人在政治上肯定被牺牲掉了,但是生活经济生活方面倒不见得会很差。因为深圳的自然条件好,地理位置优越,人民很勤劳。

说心里话,我当时就是这样判断深圳前途的,而且按照最坏的可能性做了打算。没有想到后来的深圳,不但是按照第一种最好的可能性发展,而且发展的速度和结果远远超过任何人的预期,深圳创造了出了经济发展的奇迹,创造出了人类城市发展的神话。

人物小传

段亚兵,甘肃兰州市人。1951年11月出生。1969年11入伍。分配到基建工程兵二支队18团。先后在二支队直工科、三支队宣传科、八支队宣传科工作。部队转业前为副营职干事。1983年9月,部队集体转业后调入市委宣传部工作,先后任文明办主任、副部长等。

孙晓明被深圳吸引住了。

部队撤销前,孙晓明在北京基建工程兵石化指挥部任秘书。当时他已经办好了转业回家乡的各项手续,档案也已调回了老家。恰巧此时,指挥部领导要出差深圳,与市领导商谈调802团进深圳的事情。

孙晓明听说后,想跟着首长到深圳转转。多一个人也没啥,好像吃饭时多加一双筷子而已,首长同意他跟着到深圳看看。没想到孙晓明来到深圳后,立刻被深圳不凡的景象感染了,震动大地的打桩机声让他坐不住,热火朝天的创业局面让他激动,对外开放窗口的深圳对他产生了特别强的吸引力。几天功夫他就改变了主意:不回老家享清福了,来深圳热土创业吧!

按理说孙晓明已经办完转业回老家的手续,又突发奇想要来深圳,刹车转弯也有点太急了。但是,首长通情达理,看着孙晓明那种欢天喜地地样子,知道他实际上是个不甘寂寞的人,打心眼里喜欢深圳,就答应了他的要求。

于是,1983年9月,孙晓明军人夫妇带着两岁多的孩子乘坐着第16趟军列来到了深圳。

人物小传

孙晓明,山西吕梁市人。1954年4月出生。1970年8月参加工作。1972年12月入伍到基建工程兵801团。部队撤销前为石油化工指挥部秘书、801团政治处干事。1983年9月部队集体转业后在市机电设备安装公司工作。1984年调入市核电开发服务总公司。1992年1月调入深圳市建设局。2002年9月,任深圳市民防委员会办公室(市地震局)主任、局长。2008年9月,任深圳市建设局党组成员、副局长,并兼任深圳市抗震救灾对口支援工作前方指挥部副总指挥。

“谨慎派”:情况了解清楚后才决定来

兵种首长指点任正非到深圳

部队撤销时,任正非在辽宁锦州市。

任正非1974年入伍,应属于“工改兵”。他参加施工的辽阳化纤总厂项目,是我国从法国引进、当时为国内技术最先进的大型化工企业。

任正非在部队里工作十分出色,是基建工程兵最顶级的技术干部之一。因此,1978年3月18日他作为基建工程兵的代表出席全国科学大会;1982年9月1日又出席了中共第十二次全国代表大会。

兵种首长对这样顶尖的技术人才非常器重,任正非被兵种组织部门确定为准备提拔的储备干部之一。但是,时运不济,遇到了基建工程兵撤销,他不但失去了提拔重用的机会,而且面临选择去向的问题。

任正非没有了主意,不知道自己该怎么办。为此,他找兵种领导谈自己的彷徨和苦恼。兵种领导为他出主意说:“你应该去深圳,作为国家的经济特区机会多,像你这样的人才大有作为……”首长的话令他茅塞顿开。他要求随部队调入深圳。

任正非来到深圳,只是在二万人部队中过了一下桥,就调入深圳南海石油集团公司后勤服务基地工作。因此,深圳的战友们对他不熟,很多人并不知道他属于二万基建工程兵中的一员。在南油服务公司这个国有企业里,任正非工作得不顺利,心情不舒畅。于是,当深圳市委市政府制定下发了鼓励民营科技人才创业的文件后,1987年底任正非拿出了自己的3,000元转业费,与几位熟人集资21,000元,创立了深圳华为技术有限公司。

人物小传

任正非,祖籍浙江金华、原籍贵州安顺市人。1944年10月出生。1963年就读于重庆大学,毕业后就业于建筑工程单位。1974年入伍基建工程兵二十一支队208团,参加辽阳化纤总厂建设任务,曾历任技术员、工程师、通讯研究所副所长(技术副团级)。1978年出席全国科学大会。1982年9月出席中共第十二次全国代表大会。1983年9月,部队集体转业后分配到深圳南海石油集团公司后勤服务基地工作。1987年创立深圳华为技术有限公司任总裁至今。2011年,以11亿美元首次进入福布斯富豪榜,排名全球第1056名,中国第92名;在《财富》中文版第七次发布中,位居“中国最具影响力的商界领袖”榜单之首。

刘坤德到北京活动调入了深圳。

基建工程兵即将撤销时,刘坤德是三支队司令部管理科副科长,正在上海参加宝钢建设。当时支队首长要求他回本钢大本营有重要任务,他却打算转业回四川老家(连爱人的档案资料都已经转回老家了),或者也可以争取留在上海宝钢。

正在此时,他看到了关于基建工程兵两个师调入深圳参加经济特区建设的宣讲提纲,于是决定到深圳去。当时虽然部队动员官兵到深圳参加特区建设,但有很多人并不愿意去,有的人在临出发前打了退堂鼓,也有的到了深圳后一看当地恶劣的自然环境,又改变主意回到了内地。

后来刘坤德在深圳见到笔者时说:“你写的宣讲提纲决定了我后来的人生道路……”刘坤德认真阅读了宣讲提纲后,决心“转业不转志,退伍不褪色”,到深圳展示自己人生的价值。但是,一打听,去深圳的人选名单已经确定。要想加进去,必须想办法。于是,他通过老战友、冶金指挥部副主任孙志杰的第一任秘书张志德,向孙主任汇报了刘坤德、屈金魁、陈大田等4人希望到深圳工作的愿望。当时冶金指挥部深圳指挥所正在组建过程中,正是用人之际。孙志杰副主任就指示冶金指挥部干部处向三支队点名调动刘坤德等人。三支队领导对此感觉惊讶,能让冶金指挥部点名调动,看来不是一般的人物,同意立即办理调动手续。本来一起申请调动的是4个人,后来其中一人因为家属坚决不同意到深圳而未能一同动身。

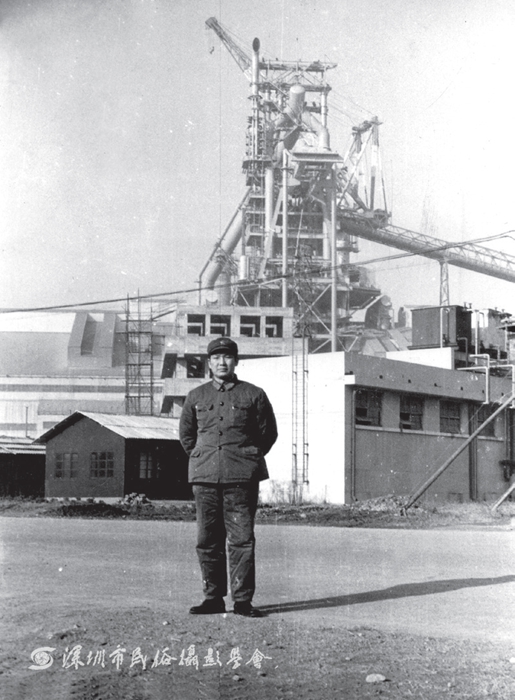

刘坤德在上海参加宝钢建设时的留影 本人/供图

也许是印象太深刻了吧,至今刘坤德对当年上路到深圳的细节记得清清楚楚。1983年1月3日,他与屈金魁、陈大田等战友登上了南下深圳的火车。那时的火车开得慢,从北京到深圳列车要行走两天。路途时间虽然长,但是一点都不寂寞。刘坤德从包里拿出了切好的熟牛肉、烧鸡和北京红星二锅头,与战友们一起开心地品尝。

屈金魁很惊讶,坤德怎么像变戏法一样变出这么多好吃的食物?坤哥笑着说:“这几天等调令没事干,我去拜访了北京的几位战友。宋国臣,原二支队组织科科长,你们认识吧?他太太在北京开了一家佳佳餐厅,生意红火啊!他不但热情地请我在餐厅吃了饭,还给我包了这么多好吃的东西。弟兄们,享受吧!”大家大块吃肉大杯喝酒,天南海北神聊胡侃,快活极了。

谈到基建工程兵部队的历史,大家有说不完的话。刘坤德得意地讲起了他当护旗手的事:“那是1966年的夏天,新组建的2支队在嘉峪关召开成立大会。那一天,我们万里蓝天当屋顶,嘉峪雄关做背景,背包当凳子,2万多干部战士坐在戈壁滩上开会。那种盛况你们还记得吗?当天兰州军区副司令员徐国珍到会,代表中央军委宣读成立基建工程兵部队第一纵队第二支队的命令和贺信。纵队就是军,但是后来纵队没有成立起来,成立了各个指挥部。”

“大会的高潮是徐国珍副司令员为我们授军旗。当轮到15团时,团长吴有田和政委崔风螯接旗,两位团首长的左右各有一名战士任护旗手,左边那个就是我。这可是我一生中最光荣的时刻……”喝了酒的刘坤得满脸通红,讲故事讲得眉飞色舞、两眼放光。几位战友听得津津有味,鼓起掌来。

人物小传。

刘坤德,四川富顺县人。1948年7月出生。1966年9月15日入伍到基建工程兵二支队15团。部队撤销前任职冶金指挥部深圳指挥所司令部管理科副科长。1983年9月部队集体转业后,先后任市政府基建办、市房管局(住宅局)办公室主任,市房地产开发经营公司经理、市利丰房地产开发有限公司董事长等职。

屈金奎, 重庆江津区人。1951年9月出生。1969年4月入伍到基建工程兵 二支队团。部队撤销前为冶金指挥部深圳指挥所政治部秘书科正连职干事。1983年9月部队集体转业后,任深业集团有限公司董事副总经理等职。

陈大田,四川仁寿县人。1947年12月出生。1966年9月入伍到基建工程兵二支队14团。部队撤销前任冶金指挥部深圳指挥所政治部组织科副科长。1983年9月部队集体转业后,历任建设集团秘书处处长、工会副主席、纪委副书记等职务。1998年7月调任市长城地产公司监事会主席。

沈远彪带领19名干部来到深圳

1982年部队将要撤销时,沈远彪在上海宝钢的三支队机关总调度室工作。支队机关里有一些干部提出要转业到深圳。支队领导决定满足这些干部的要求,组织了一个有19名机关干部组成的“干部排”,指定一位营职干部任排长,沈远彪任副排长。后来,这位排长有机会先来到深圳看了一下后改变了主意。他说:“深圳太艰苦了,我还是留在上海吧。”于是调入深圳的“干部排”在沈远彪副排长带领下,乘坐闷罐车三天三夜到了深圳。

沈远彪当时也考虑了三个去向:留在上海,回四川内江老家,到深圳。为什么最后决定选择深圳呢?一是感觉深圳更适合干一番事业。当时通过两地战友们之间互通信息,深圳热火朝天搞建设的情况已为上海宝钢的战友们所了解。按照沈远彪的感觉,深圳做为中国最大的经济特区将大有发展前途,自己到深圳发展更有可能实现自己的理想抱负。二是家属随队的实际的原因。沈远彪的家眷在老家内江,自己的级别是正连,够不上带家眷的条件,进不了上海。但听说深圳市的领导同意给部队好条件,不光所有干部可以带家眷,还可以解决一部分志愿兵的家属问题。沈远彪为了解决夫妻两地生活问题、让老婆能够进城,就选择了深圳。

人物小传

沈远彪,四川内江人。1953年1月出生。1971年1月入伍到二支队17团。部队撤销前任16团工程股正连级调度。1982年9月部队集体转业后任市二建公司工程科调度。1984年6月调入市深华工贸总公司。1992年调入广东省政府第五办公室。1993年历任深圳利丰进出口贸易公司部长、副总经理、常务副总经理等职。

廖育辉要求回广东家乡来到深圳

廖育辉入伍时是在辽阳市的基建工程兵二十二支队工作。当年就考入了重庆基建工程兵第一技术学校上学,1983年毕业了。此时恰逢部队撤销。

一直留恋家乡的廖育辉,一心想回广东。作为军人,志在四方。部队领导指向哪里就打向哪里,南征北战,没有话说。但是,部队要撤销了,正好是回家乡的机会;如果这次机会错过,以后还能不能回到老家就难说了。因此,廖育辉谢绝了学校要留他当老师的美意;也放弃了回辽阳原单位的安排。

他四处打听,看有没有部队将集体转业到广东?最后搞清楚二支队的部分部队要调入深圳。虽然不是直接回老家揭阳,但是,深圳已经离家乡很近了。更重要的是深圳是经济特区,是一个大有作为的地方;在这样的创业热土上必然有英雄用武之地,可以实现自己的抱负。于是,他申请调入二支队。

二支队师部在安徽马鞍山市。廖育辉到了马鞍山的当天下午就找到干部科。见到科长,他兴冲冲地问:“我要去去深圳,部队什么时候开拔?”科长笑笑说:“马鞍山是江南名城、鱼米之乡,你就在这里落户吧。”廖育辉一听急眼了:“不行,不行!我好不容易找到回广东的机会,不能放弃!” 当他听科长介绍说,二支队并不去深圳,只有16、19两个团计划调入深圳。廖育辉就要求调入这两个团。干部科长看到他主意已定,不再说什么,将他的组织关系转到19团。廖育辉火速赶到唐山,见到了19团干部股股长赵启正。他又提出要求调入深圳。赵启正不紧不慢地说:“这不一定哦。19团也不是所有的人都能到深圳的……”廖育辉再次傻眼了。最终,赵启正还是帮助了他。让廖育辉如愿以偿来到深圳,回到了广东家乡。

人物小传。

廖育辉,广东揭阳市人。1959年11月出生。1978年3月入伍分配到基建工程兵二十二支队208团。部队转业前为二支队19团6连技术员。1983年9月部队集体转业后到市三建公司工作。1986年调入市住宅局。先后任市住宅局房改处处长、计财处处长、市建筑工务署总经济师、副署长等职务。

“犹豫派”:慎重考虑后最后还是决定来

王炬提拔职务来到深圳

部队撤销时,王炬在马鞍山任73团团长。

笔者与王炬认识比较早了,早在嘉峪关时就见过面。我在二支队政治部工作,他在连队任职。王炬在部队工作积极、表现出色,多次立功受奖,提拔比较快。我后来在马鞍山八支队宣传科工作时,又见到了王炬,他时任新成立的24团团长。后来基建工程兵部队进入收缩期,24团被撤销,王炬调任73团团长。

1982年9月,我参加完深圳调研工作回到马鞍山,又遇到王炬。他很有兴趣地向我打听深圳的情况,我做了一些介绍后问他:“有没有什么打算?一起去深圳吧。”他回答说:“深圳离香港那么近,刮的是香风毒雾,跟资本主义社会差球不多。我是土包子,到那个地方恐怕吃不开,也容易犯错误。我就落户马鞍山了……”

令人没有想到的是,我随部队调入深圳工作一段时间后,有一天在深圳部队机关突然又见到了王炬。有人介绍说,王炬同志已被提升为冶金指挥部副主任,是部队的首长了。我有一点惊讶,找人一打听,原来兵种领导十分信任王炬,决定将他提拔为副师级后调到深圳工作。听了这个内情,我也就理解了。如果领导信任,又加上提升官职,遇着这样的好事,谁会放弃?

人物小传。

王炬,陕西洛川县人。1942年3月出生。1967年7月入伍到基建工程兵二支队17团。部队撤销前任职冶金指挥部深圳指挥所副主任(副师长)。1983年9月部队集体转业后,任职市政府基建办主任。1987年后历任市政府副秘书长、市国土局局长、市建设局局长等职。1993年后先后任深圳市委常委、副市长、人大副主任等职务。

王景信来深圳是权宜之计

王景信来深圳是因为没有办法。

他是部队培养出来的人才。入伍4年后,部队选拔他考上了西安冶金建筑学院建工系。读大学3年毕业后回到部队,任职连技术员。基建工程兵部队撤销的消息传来时,王景信也遇到了去向选择问题。王景信爱人在西安工作,自然首先考虑那儿。西安是古都大城市,工作好安排,生活条件优越;同时,离自己的河南老家也不算远。看来转业回西安应该是最佳选择。

但是,对王景信的想法,部队领导不同意。他的领导说:“你入伍到部队,很快被送去上了几年学;现在又得到重用、提拔为干部。你是技术骨干,如果你走了,部队怎么办?特别是现在部队已经决定调入深圳,参加经济特区的建设。养兵千日,用在一时。组织培养你这么多年,到了用你的时候,你真忍心走?”王景信虽然做梦都想回西安,但是领导的话确实在理,只好将回西安的念头暂时埋在心里。他想,人不能不讲良心。部队对我有恩,还是先到深圳干几年,回报了部队的恩情再想办法调回西安吧。

就这样,王景信来到了深圳。没想到他来到深圳后,先是被深圳火热的创业生活吸引住了,心思全被繁忙的工作占据了,一时顾不上考虑回西安的事情;后来又被深圳一日千里的发展速度震撼了,看着城市一天天长大长高,感觉要不了几年深圳的城市规模就可能赶上西安、甚至超过西安了。于是,回西安的念头就一点点打消了、化掉了、消失得没有了踪影。再往后爱人也愿意调来深圳,最后就在深圳安家了。

人物小传

王景信,河南淮阳市人。1953年3月出生。1972年12月入伍到基建工程兵二支队警通连。部队撤销前任职19团直属7连副连长。1983年9月部队集体转业后任市建三公司分公司董事长。1999年5月后历任市东部集团副总经理、副董事长兼市鹏城建筑集团董事长等职。

|